快樂與佛教

最近被佛教吸引,不是因為什麼吃素吃齋或是念經學佛的,而是佛教對於快樂的理解實在振聾發聵,我覺得。

我們從小到大被自由主義奉為圭臬的「個人主觀感受」蒙蔽雙眼,廣告叫我們「做就對了!」影視娛樂、流行歌曲叫我們「傾聽你自己!」「忠於自我!」我們是如此相信快樂是一種主觀感受,而是否快樂,只有自己最清楚。

《自私的基因》中提到,人類在天擇的影響下,就算對個人不利,也會選擇讓基因流傳下去。大多數人一生受苦,終日煩憂,因為競爭而不斷鬥爭,無法享受平靜的幸福,便是源自人類本身DNA的操弄,使我們為自私的目的做牛做馬,用稍縱即逝的快感作為引誘,令我們為之臣服。

那怎麼樣才是真正的快樂呢?

以佛教的觀點來說,大多數人皆太看重自己的感受,誤以為快感就是快樂,於是渴望快感,避免不愉悅的感受。但事實上,人類的主觀感受沒有實質意義,就是電光火石般的波動,每個瞬間都在改變。貪求主觀感受只是耗費心神,終至徒勞。

若不希望受制於此,便要放下「貪求主觀感受」,具體來說,我們應觀看事物的本質,而不是帶來的感受。感受疼痛,但不感受悲慘,雖然愉悅,但不再干擾心靈的平靜。原來快樂不該向內尋求,因為苦不是來自感受本身,而是對感受的不斷貪求。

當我們用盡全力想在岸邊抓住好的浪與避開壞的浪,最後癱坐在海灘上,任海浪自由來去,才擁抱平靜。

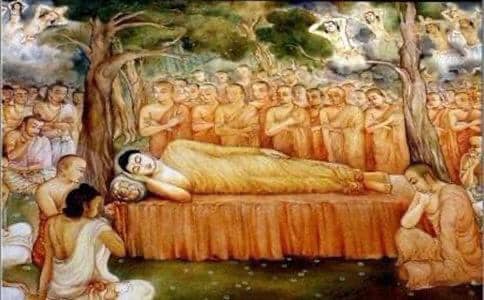

苦由欲起,若能撲滅追求外在物質、內在感受的火苗之時,就能達到「涅槃」。

Leave a Reply